|

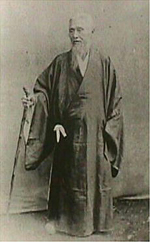

田崎草雲は、1815年(文化12年)江戸(今の東京)の神保町の足利藩の屋敷に生まれました。 田崎草雲は、1815年(文化12年)江戸(今の東京)の神保町の足利藩の屋敷に生まれました。

子供のころ、谷文晁から教えを受けた金井烏洲という人から,読書や絵を学びました。青年時代は剣術や兵法をがんばりました。その後、絵をかいて世の中に認められようと決心し、修行の旅をしました。その後、立派な絵をかくようになったので、足利藩の絵師になりました。

草雲は、1861年(文久元年)に足利に帰り、農民や町人を兵とした「誠心隊」というグループをつくって,隊長となりました。この誠心隊は、ふるさとの人たちの安全を守るため、活躍しました。また,草雲は、相場朋厚や川上広樹といっしょに足利学校と本をそのままに残していくための運動をおこし、足利学校を守ったと言い伝えられています。

1878年(明治11年)には、白石山房をつくり、画をかくことに心をうちこみました。1882年(明治15年)と1884年(明治17年)には、内国絵画共進会というコンクールで銀賞をとり、1890年(明治23年)には、「大日本帝室技芸員」という役に選ばれました。そして、1893年(明治26年)には、アメリカのシカゴで行われた万国博覧会で名誉大賞をうけました。

草雲は、1898年(明治31年)84歳で亡くなりました。お墓は西宮町の長林寺にあります。

|